今日は連休明けということもあり…

ゆったりとしたスタートです…

徐々に「感度」を高めていきましょう!

それぞれに制作遊びをしたり、ぬり絵をしたり…

その中でも、芋づくりが盛んにおこなわれておりました…

ずいぶん大きなさつまいもですこと…

サツマイモほりに向けて気分は最高潮!!

大きくなっているのかなぁ…?

その後はなんだかタイミングが合わずに

子どもたちとはすれ違いの一日だった…

お部屋に行くと子どもたちの姿はなく…

しかしながらその姿は無くともお部屋には子どもたちの残像が残っている…

ならば「感度」を高めて見ていきましょう!

秋の収穫物でリースを作ったんだね…?乾くのが楽しみだね…

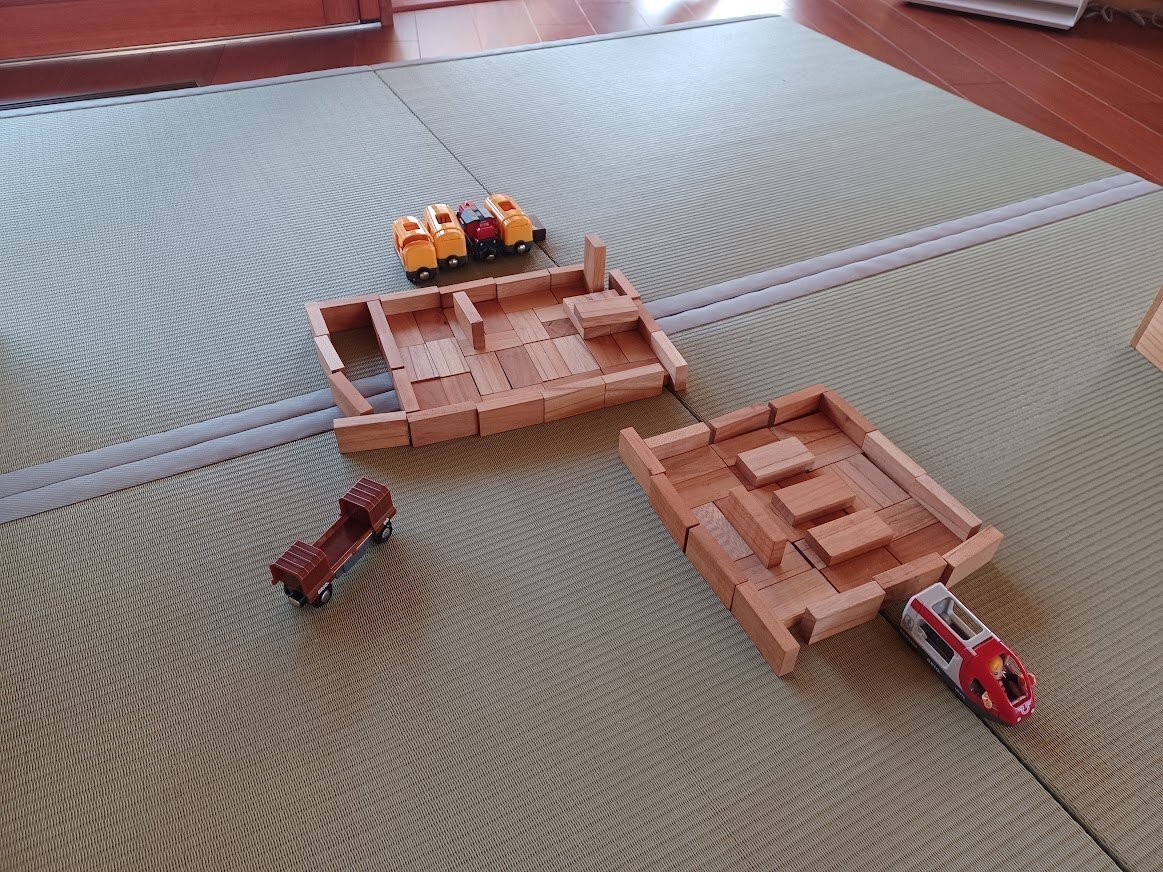

子どもたちのイメージの中で

完結に至らなかった遊びはそっとそのままにし…

子どもたちが「遊びひたり」「遊び倒す」までデザイナーは寄り添います…

あっ、ここにも!

お外で子どもたちの姿を見つけました!

砂場にひたってます!

手でスコップでお尻で… 砂場を感じております…

この「遊び込む」「遊びひたる」「遊び倒す」中で…

「学び込み」「学びひたり」「学び倒し」ているのでしょう…

「きれいな色だねぇ~! どのくらい色があるんだろうね…?」

「あか、オレンジ、きいろ、きみどり…」

ちょっと別の話…

先日、熊本市教育委員会の教育長はじめ委員の方々が、学び舎ゆめの森を感じにいらっしゃいました。子どもたちの未来の教育の在り方に真正面から向き合う方々とご一緒させていただき、貴重な時間を過ごす中で私も多くを感じさせていただきました。

その中でも、公教育の大事な本質が、すべての子どもたちが生きたいように生きる力を育むために存在しているという、ある委員の哲学に触れ、つまりは、「自由」に生きるための力を育むと置き換えた場合、その「自由」は、それぞれが主張し合うものではなく、「わたし」の自由も「あなた」の自由も互いに認め、尊重し合えるものでなければならない。この「自由の相互承認」の感度を育むことを土台にして、「自由」に生きるための力を育んでいくことが我々公教育の使命なのだと、心地よささえ感じるほど腑に落ちたのだ。

時より「絶対に泥棒が入った!」と思われるお部屋を見ることがある…

いつもそこで考えさせられるのが、0歳児、1歳児にとって「物」とは…

片っ端から手に取ってみる「物」であって、

片付ける「物」ではないんです。

片付けなんていう概念があるはずもないのだから…

(今では「ないないしようね?」ってお片付けしてますけど…)

こうして、気に入った「物」を探して、自分の世界で遊びひたるのです…

それぞれが気になるので自分も手に取ってみたいから

当然取り合いになるし、押し合いになる!

引っかき合いになることだってある… 自然な姿です!

だって目の前にやってきた「不自由」から自分の「自由」を勝ち取ろうと

必死に戦っているんですから…

ここから始まり… 行きつ戻りつ成長していく過程で…

「わたしの自由を感じ」「認めてもらえた嬉しさ」

「自分の思いが伝わった満足感」「褒められる心地良さ」

などをたくさん味わいながら「大好きなわたし」と出会っていく中で…

他者にも目と心が向き…

自由の相互承認の「感度」は高まっていくのだろう…

1歳児のあの「物」での攻防戦を見ていると…

小さな小さな子どもたちが「自由の相互承認」の感度を育む土台の土台を築いている真っ只中だと感じるのです。

「自由」に生きるための力を育むことが我々公教育の使命であり…

自由の相互承認の「感度」を育むために…

先回りせずに、常に子どもの心に丁寧に向き合ってかかわることは…

我々デザイナーの使命です!