認定こども園と義務教育学校が一体となり、0〜15歳のシームレスな学びを目指す「学び舎 ゆめの森」。福島市の小学校で2年間勤務した後、「学び舎 ゆめの森」に赴任した新妻詩織デザイナー。最初は戸惑いもあった中で、子どもたちと向き合って試行錯誤し、教育観が大きく変化していった新妻デザイナーに、子どもたちへの関わり方や自由進度学習の取り組みについて、お話を伺いました。

※「学び舎 ゆめの森」では小中学校教諭を「デザイナー」と呼んでいます。

プロフィール

新妻詩織デザイナー

大熊町出身。子どもの頃から体を動かすことが好きで、中学で砲丸投げ、高校でやり投げなど陸上のフィールド競技に取り組んだ。「運動の楽しさを伝えたい。運動習慣の素地が作られる小学校の年代の子どもに関わりたい」という思いから、小学校教諭の道へ。

福島市の小学校での2年間の勤務を経て、令和5年4月から「学び舎 ゆめの森」のデザイナーとして着任し、生まれ育った大熊町で教員として働くことに。教員4年目の現在は4年生の担任を務めながら、複数学年の授業も受け持つ。「黒板に板書する」ことの意味を問う

―「学び舎 ゆめの森」に赴任されたとき、どのような印象を持ちましたか?

ゆめの森に赴任して、由弘さん(教育長)とか南郷さん(GM)、増子さん(GM)に教育方針のお話を聞いて。自由度が高すぎる環境に、正直、「本当にこれでいいの?」と戸惑いが大きかったんです。

前の学校では、児童30人の学級を1人で担当して、同じ時間に同じ授業をする「一斉指導」が当たり前でした。ゆめの森の教育方針はそれとは真逆に近かったので、「こんなんじゃ、子どもの学力は身につかない」と思っていたんです。

―考え方が変わるきっかけはありましたか?

ゆめの森に来てすぐの頃、2年生2人のクラスの算数の授業を、由弘さんに見ていただいて。それまでやってきたように、私はホワイトボードに板書して授業を進めたんですが、児童2人のうち1人は文字を書くことが得意ではない子で。授業後に、「詩織さん、黒板って、書く意味あると思う?」と問いかけられたんです。

それまでは「構造的な板書を書く」ことを心がけて指導してきました。でも、その問いかけから「なぜ板書するんだろう?」「2人の児童を同じように揃える必要があるのか?」と、板書のそもそもの意味を考え始めたんです。書くことが苦手な子にとって、板書をノートに写す意味ってなんだろう、とも。

それからは、一人ひとりに合った方法を探そうと、「書かなくてもいいから、覚えられる方法を一緒に探そう」と声をかけ、おはじきやブロックで算数を学ぶなど、体を動かして覚える方法を思い切って試しました。

「算数って、楽しいかも!」

―やり方を変えることは挑戦だと思いますが、スムーズにできたのでしょうか?

最初は、「試したところで、どうせうまくいかないんじゃないか」という不安があって。でも由弘さんや南郷さん、増子さんが「詩織さんのやりたいように、1回やってみな。失敗しても大丈夫だから、やりたいことに挑戦してみな」と何度も声をかけてくださいました。

一番大きかったのは、そうやって一人ひとりに合った方法を探っていくことで、子供の姿が変わるというのを実感できたことです。「算数は分からない、やりたくない」と言っていた子が、「え、そういうこと? 算数って、楽しいかも!」って目を輝かせて。それを見て「やっぱり算数って、わかると楽しいんだな」って、私も嬉しかったです。そうして徐々に、ゆめの森の教育の意味をわかっていったと思います。

―他のデザイナーからも「詩織さんは、ゆめの森に来て一番変わった」と言われるそうですね。

変わったとすれば、「私がどうしたいか」よりも「どうしたら子どもが楽しく学べるか」を考えるようになったことかな、って。子どもの姿を見取って、その子に合ったサポートをしたいと思うようになりました。

管理職の方が授業を見に来てくださる際に、子どもの様子をよく見てくださったことも大きいです。由弘さんに「詩織さん自身は、物事が1から10まであったら順番通りに覚えてきたタイプだと思うけど、子どももみんなそうだと思い込んでない?」と言われて、ハッとしたことも。「あの子は順番はめちゃくちゃでも、あの子なりに覚えようという姿は見えたよね」と、新たな視点もらって。一人ひとり学び方が違うなら、その子が楽しく学べる方法を見つけたいと考えるようになりました。

自由進度学習でつかむ「学びの自己マネジメント」

―楽しく学べる方法として、取り組んでいることはありますか。

今取り組んでいるのは、自由進度学習です。昨年、名古屋市立山吹小学校へ先進事例の視察に行きました。柴田理臣デザイナーと私の2人でトライアルとして自由進度学習を取り入れ始めて、今年度からゆめの森全体で取り組んでいます。

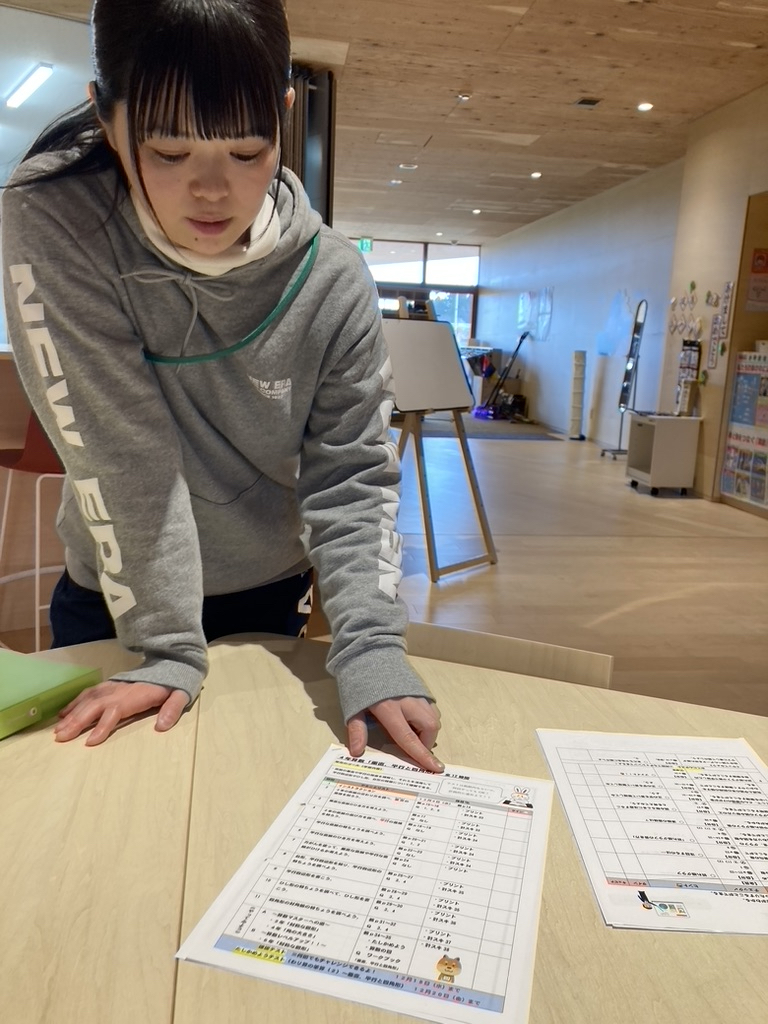

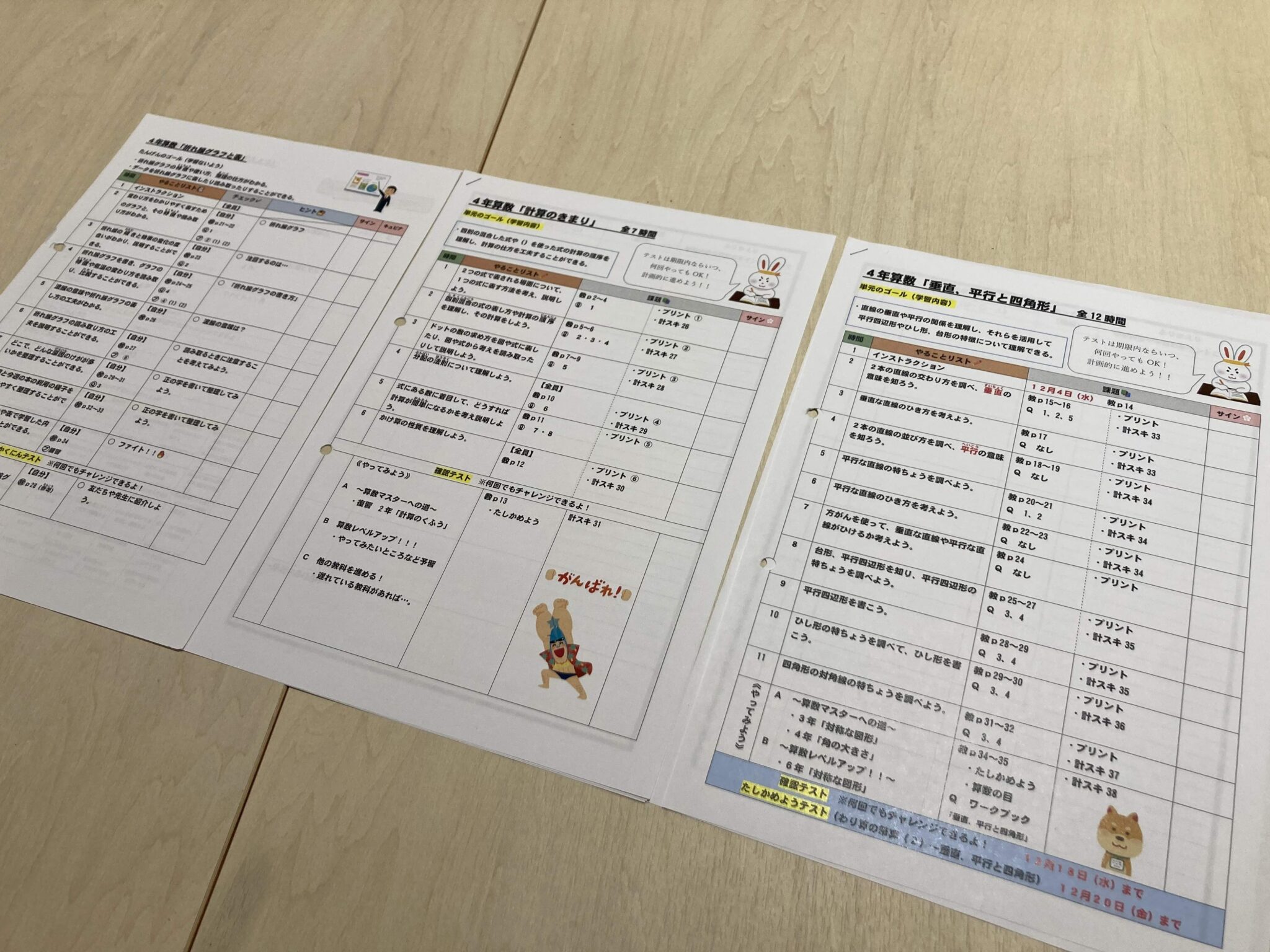

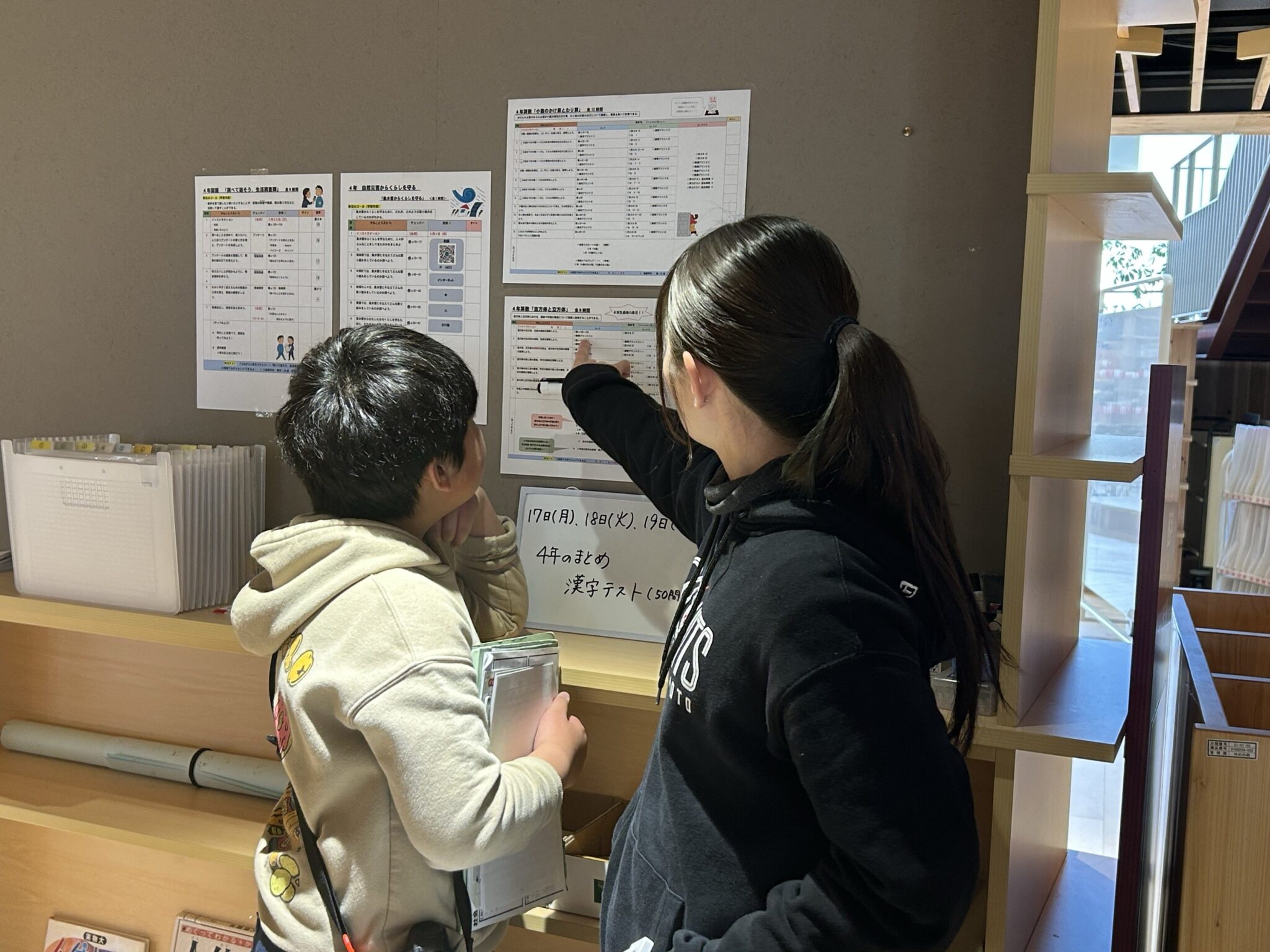

4年生の算数を例にとると、「垂直・平行と四角形」などの1つのテーマを単元として、その全12時間の内容と目標を示した「進行表」を子どもたちに渡します。1時間目のインストラクション(単元の説明とゴール設定)をした後は、子どもが自分のペースで進められるようにしています。教科書で学ぶのか、プリントや学習アプリを使うのかなど、学習方法も子ども自身が選びます。 ある子は「垂直の意味を理解する」などの通常1時間かける内容を、教科書を読んで15分で理解して次に進む、ある子は苦手な部分に時間をかける、といった具合で、子ども自身で学びを自己マネジメントしていきます。進度が速い子は自分でどんどん先に進んでいき、苦手意識のある子により手厚くサポートできるようになりました。

―子どもが学習内容を理解できているか、評価はどのように行っていますか?

単元の終わりにテストを行いますが、そこでも子どもたちの自己マネジメントを大切にしています。全国平均点を示した上で、「自分の目標点数を自分で決めてごらん」と問いかけます。また、テストの後に「どうだった?」と一人ひとりと振り返る時間を持っていることも大きいと思います。

例えば目標点数を85点にしていた子の結果が82点だった場合、「目標点数は85点だったね。でも頑張ったし、どうしたい?」と問いかけます。「もう一度復習してテストを受けたい」という子には、チャンスを与えます。テストは何回でも受けられるので、自分の納得いく結果を目指して挑戦する姿が見られています。

―自由進度学習と目標点数について、子どもたちの反応はいかがですか?

自由進度学習は、子どもたちから「こっちのやり方の方が楽しい」「このやり方だったらわかる」という声があり、成績の伸び率も高くて効果を実感しています。また、目標点数についても「前の学校ではテストは1回きりだったけど、ゆめの森では何回でもできるのがいい」「どんどん上の点数を目指したくなる!」という感想もあって、学びに向かうスタンスが育っているなって。

自由進度学習の仕組みには、もちろん課題もあります。期限内に終わらせられず、締め切り直前に焦って進めている子もいるので、計画性を身につけるアプローチも必要だと感じています。

「進行表」の形式も、決まったものがあるわけではないので、何度も改良しているんです。早く進められる子も、苦手で時間がかかった子も両方時間を有効活用できるように、「予習」や苦手分野で「復習」をすると良い内容を書いておいたり。テストなどの期限を子どもに分かりやすく表記することで、子どもたち自身で計画を立てて学習を進められるようになったり。「進行表」を工夫すると子どもたちの学び方も変わるので、色々と試しているところです。

「見取る」ことの難しさと深さ

―ゆめの森に来て、子どもたちを見る視点に変化はありましたか。

一人ひとりを見る時間が多くなったと思います。30人学級だと、どうしても「分からない、とアピールする子」や「問題行動で表現する子」に目が行きがちです。表現しないけど、実は勉強が分かっていなくて困っている子を見落としてしまうこともあると思っていて。

ゆめの森では、少人数だからこそ子どもの表情の変化や仕草など、見取る視点が増えたと思います。そうすると考える要素も増えて、「この子はいま何を考えているんだろう」「どのタイミングで、どう声をかけるべきだろう」と深く考えるようになりました。

例えば子どもが「ウ〜ン」と頭を抱えている時、すぐに「どうしたの?」と声をかけたくなります。でも、大人が声をかけることで、その子の思考が止まってしまうかもしれない。声をかけるべきか、見守るべきか。一人ひとりをよく見られるようになったからこそ、見取る難しさに気づきました。

―今後取り組みたいことはありますか?

自由進度学習はまだまだ課題も多いので、ブラッシュアップしていきたいですね。単元によって、また子どもによっても得意、苦手など違うので、「この子にはどんな方法が合うだろう」「このやり方を試してあげたい」というのを単元ごとに考えて、試行錯誤しています。

例えば、図形を学ぶ時「この子は具体物を触って操作する方法が合うな」と思ったら、ゆめの森は教材も充実しているので「図形ブロックを算数の部屋から持ってきな」と声をかけたりとか、子どもの「わかった!」「自分でできた!」というのに向けて、アプローチを工夫する面白さがあります。

ゆめの森では、「やってみたい」ことは周囲に相談すれば「やってみな」と背中を押してもらえて、やりたいと思ったことがすぐ実践できる環境があります。これからも子どもたちが楽しく学べる方法を考え、挑戦し続けたいと思います。

(取材後記) 「どうしたら子どもが楽しく学べるか」を常に考え続ける新妻デザイナー。子どもたち一人ひとりの姿をよく見て、子どもに最適な学び方をデザインしようと模索する姿勢から、まさに「デザイナー」の呼称がぴったりだと感じました。子どもたちの自己マネジメント力を育みながら、新たな教育に向き合う新妻デザイナーの今後の挑戦がさらに楽しみです。