皆さん、こんにちは。

この1週間、地震が多発しています。

真夜中、気持ちの悪い横揺れに続き、突然ドンっと強い縦揺れが襲います。

これには何度経験しても慣れるということがありません。

揺れがおさまった後も、しばらく胸のざわめきは静まらず、

「もし・・。」「仮にこのまま・・。」

悪い妄想がしばらく頭を巡ります。

地震災害など起こらぬ事に越したことはありませんが、ここ地震大国日本ではそうも行きません。残念ですが、いつか必ず起こる事なのです。

地震調査研究推進本部地震調査委員会では、主要な活断層や海溝型地震の活動間隔や次の地震の発生可能性を評価し、随時公表している。南海トラフ地震については、マグニチュード8~9クラスの地震の30年以内の発生確率が70~80%(2020年1月24日時点)とされている。

なお、同委員会は、南海トラフでは過去1,400年間に約90~150年の間隔で大地震が発生していることから、次の地震までの間隔を88.2年と予測している。1944年の昭和東南海地震や1946年の昭和南海地震が発生してから、2020年は約75年を経過しており、南海トラフにおける大地震発生の可能性が高まっている。

国土交通白書2020より

備えあれば憂いなし。

神仏に祈りを捧げるより、我が国は地震大国であると開き直り、万全に備えることが賢明のようです。具体的には家庭の備蓄食料、非常用持ち出し袋、家族の集合場所などについて、一度ご家族の皆様でじっくりお話してみることを推奨します。

本日12時にゆめの森生はランチルームに集合しました。給食、ではありません。

先日「富山SAVEふくしまチルドレン」代表川嶋茂雄さんより頂戴した

「非常食」の喫食体験するためです。

「非常食」と聞いて、皆さんどんなものをイメージしますか?

私の場合、まず「カンパン」。それからレトルトの白粥など。

通常の食事に比べれば、簡素で、食べにくくて、美味しくない。正直好んで食べたいと思わないもののイメージです。

そんな思いを抱えたまま、まずは体験と私もランチルームに馳せ参じました。

「はい。一人一袋持って席に着いてください。」

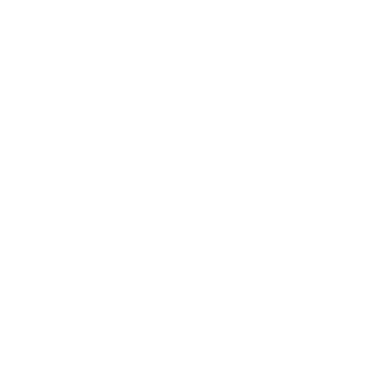

ゆめの森フレンズの住民福祉センター橋本さんと、愛川さんが「非常食」の食べ方について教えてくれます。

「まず袋を開けて、中のものを全部出してください。」

橋本さんの指示のもと、児童生徒達は一つ一つ確認しながら取り出していきます。

「なに、これ?」「これ、食べられるの?」と一年生。

見ればパックされた「発熱剤」と「発熱溶液」が入っています。

どうやら、これらを使い調理して、温かく食べられるタイプの非常食のようです。

理科の実験のように少しドキドキしながら作業を進めます。

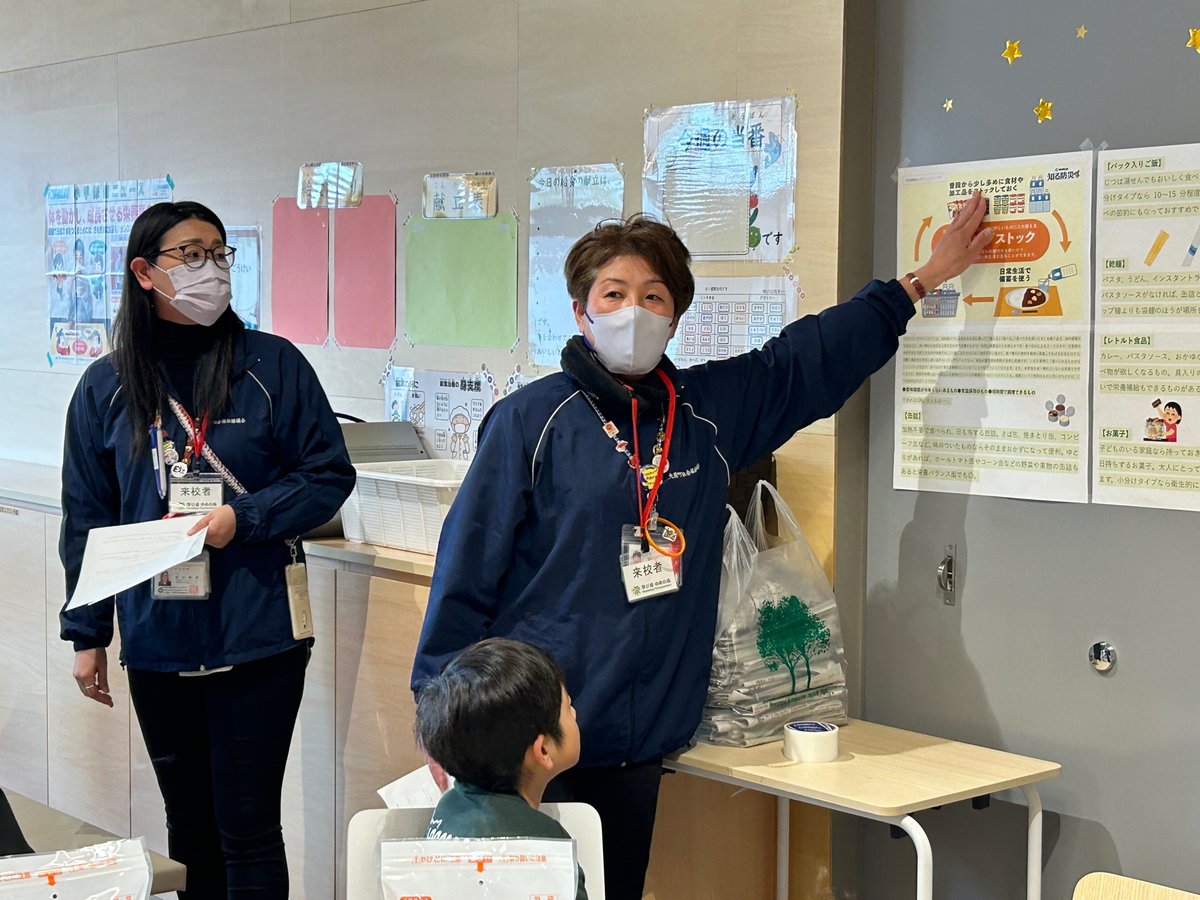

「じゃあ、最初に発熱剤をパックから出して、元の袋に入れてください。」

この非常食のパッケージそのものが調理器具に早変わりします。

「入れた?じゃあ、そこにご飯のパックやおかずのパック、味噌汁の缶を縦に全て入れてください。」

「これでいいの?」児童が不安げに聞きます。

私も初めての体験です。何度も説明書を読み読み、子供たちと準備します。

「全部入れたかな?そしたら最後にこの『発熱溶液』を入れます。」

なんと、この発熱溶液を食品パックの上から、もとの袋にそそぎ入れます。

「ねえぇ、やって!」

難しいのか自信がないのか甘える児童もいます。

そんな児童を叱咤激励しながらも、私も初めての方法に確信が持てません。

「じゃじゃ〜。」「ドバドバ〜。」

意を決して「溶液」を袋の中に注ぎ込みます。

「ああ!」「うお!すげー!」

溶液を注ぎ込むや否や、発熱剤から多量の泡が出てきます。化学変化を起こして沸騰が始まったようです。みるみるうちに袋から激しく湯気が吹き出してきます。

「あっち!」「熱っ!」

各所で児童たちが大きな声を上げます。大袈裟な反応ではありません。事実大人からしても下の方は熱々で火傷しそうです。

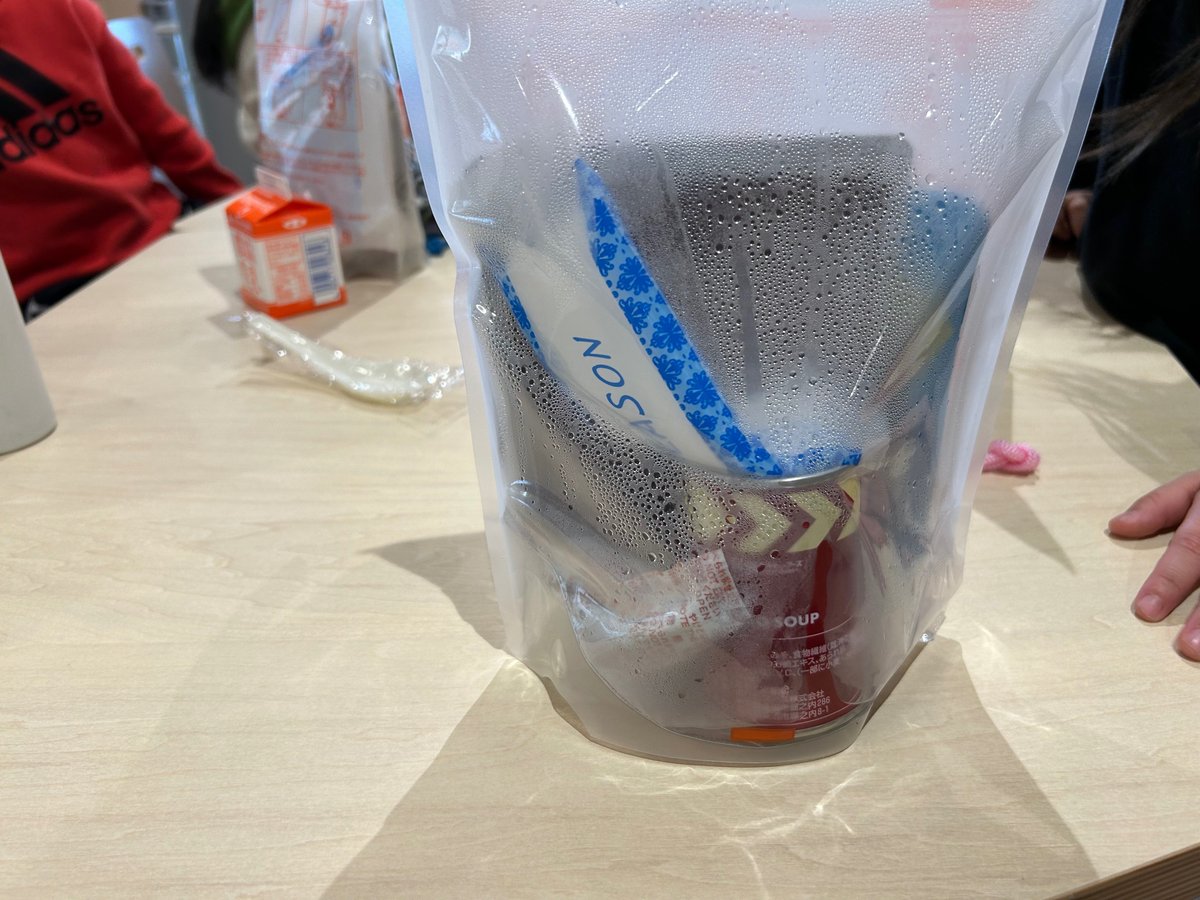

調理開始から30分。ようやく沸騰が止み、食べ頃のようです。3分ではありません。30分待つ必要があります。悠長な方はともかく、せっかちの方には忍耐が必要です。

「はい。じゃあ、袋から取り出してそれぞれパックの蓋を開けてごらん。」

愛川さんの合図で、みんながもどかしそうにパックを取り出し蓋を開けます。

「うまそー!」「いいにおい!」「えっ、おいしそうなんですけど!」

ほかほかの「ご飯パック」と、じっくり見込まれた熱々ビーフシチューの完成です。パックのご飯を付属のスプーンで片側に寄せ、そこにそろりそろりとシチューをかけていきます。

「いただきます!」・・・さて反応やいかに。

「うんま!」「チョーおいしい!」「マジでうまいんだけど!」

児童生徒それぞれ感嘆の声をもらします。

私も一口。

「!」非常食という言葉の響きを凌駕した美味です。肌寒く、心細い避難所で、温かく、そして美味しいこんな非常食を口にしたらどんなに心強いでしょう。味はもちろんですが、温かい食べ物が、胃の腑以上にこんなに心にしみるとは・・・。

心に染みた湯気の温かさが、体の中を巡っていきます。

「自己実現欲求」「自己承認欲求」。私たちはこんな高次の欲求を満たさんと、日々孤軍奮闘、マウントを取り合い、一人勝手に傷ついたり満足したり。

マズローの5段階欲求で説明するならば、私たちの毎日の「あーでもない。こーでもないの諍い」は当然のように「生理的欲求」「安全欲求」などが満たされてるが故、成立しています。

しかし、今この瞬間も災害や紛争や貧困などで、「承認欲求」どころか「安全」も「生理的欲求」すらも満たすことができぬまま毎日の生活を強いられている人々がいます。日々の安寧を当然のことと考え、些細な私事に心を砕く私・・。

「あれはうまい。」「これはまずい。」

本日の喫食体験は、結果「美味しいか否か」の興味から大きく突き出ることは無かった印象です。無論それでも結構。

しかし、せめて、改めて各家庭での「備え」について話し合う契機になればと願っています。

さらに、「温かい食事」すらままならない無辜の人々の存在にまで思いを馳せることができたなら・・・。

毎日温かい食事をいただける幸せに改めて感謝の念をもつことが、無尽蔵で厄介な「承認欲求」を抑える処方箋かもしれません。