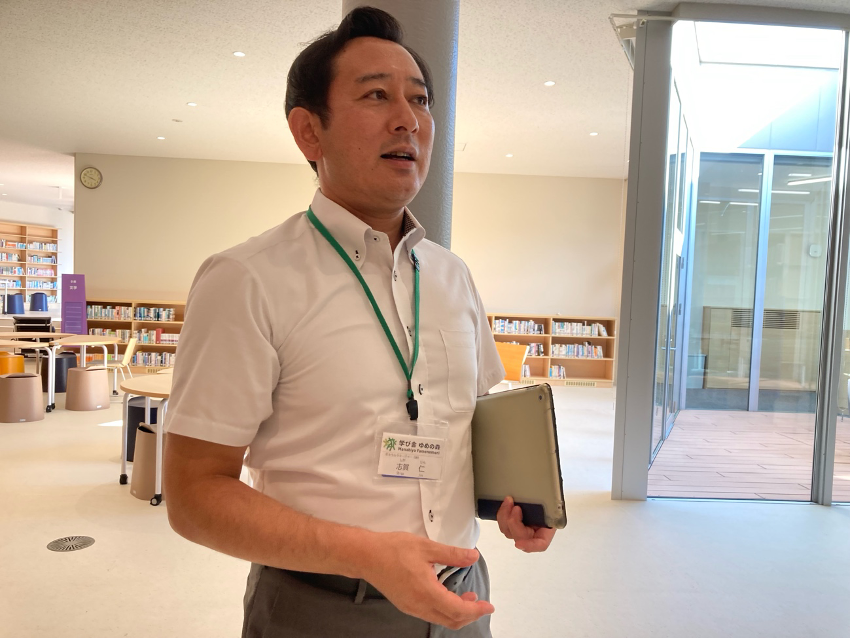

認定こども園と義務教育学校が一体となり、0〜15歳のシームレスな学びを目指す「学び舎 ゆめの森」。生まれ育った大熊町で「学び舎 ゆめの森」の教育方針策定に携わり、令和7年4月からゼネラルマネージャー(副校長)として学校経営を担う志賀仁さんに、これまでの教育現場での歩みや、ゆめの森での役割、そして子どもたち主体の学校づくりについて、お話をお聞きしました。

※「学び舎 ゆめの森」では副校長を「ゼネラルマネージャー」、教員を「デザイナー」と呼んでいます。

プロフィール

志賀 仁ゼネラルマネージャー(副校長)

福島県大熊町出身。小学生から続けた柔道を原点に「人を育てる」ことに関心を持ち、平成10年に福島県中学校教員として採用。担当教科は社会科。東日本大震災発生時(平成23年)は富岡町立富岡第二中学校に勤務。平成30年に福島県教育委員会 相双教育事務所を経て、令和2年度 大野小学校教頭、令和3年度 大熊中学校教頭。令和4〜6年度は大熊町教育委員会 主幹兼指導主事として教育方針策定等に携わる。令和7年度より現職。現場での教育活動から行政における制度設計まで、教育を幅広く経験してきた。運命のように重なった気づき

―ゆめの森の教育方針策定に参加する以前は、福島県の中学校教師、そして教頭として、現場で勤務されてきたんですね。学校の先生を目指したきっかけは何でしたか。

学校の先生になりたかった理由は、部活動の指導をしたかったからでした。小学生から柔道をやってきて、就職を考えた時に自分の持ち味といえば柔道かな、と。柔道を通じて子どもたちを育めたらな、という想いでした。

ずっと教員としてやってきた中で、今思い返すと、震災前の私はどちらかというと「枠にはまった」感じの教員だったな、と思うんです。

「教員とはこういうものだ」、「教員だから子どもたちを管理しなくては」という意識があって、先輩の先生方に倣って子どもたちを指導していって。その時々でいろんな失敗や学びはありましたが、自分の指導内容に根本的な問いを持つことなく過ごしていました。正直、今ゆめの森で取り組んでいるような教育観に気づくこともなかったんです。

―何か転換点となる出来事はありましたか。

1つは、東日本大震災と原発事故発災による全町避難の時です。当時、富岡町立富岡第二中学校にいて、授業をするのが当たり前だと思っていたところに、避難によっていきなり子どもたちがいなくなってしまった。「子どもたちがいてこそ、自分が教師として成り立っているんだ」と考えさせられました。

避難先の三春町で仮校舎を立ち上げることになった時は、自動車部品工場の事務棟をお借りして教室を整備しました。倉庫のような空間の天井には穴が空いて油が垂れていて、「ここを学校にできるのか」と思うような環境でしたが、片づけをしながら「これで授業を再開できる!」と嬉しかった。「子どもがいなければ、自分は何もできない」と、子どもたちの存在のありがたさを痛感した体験でした。

もう1つ大きかったのは、令和元年、長野県の大日向小学校での視察です。そこではイエナプラン(自律共生の教育手法)を取り入れていて、子どもたちが自分で決めて、自分で動いている様子を目の当たりにして、私にとってはショッキングでした。 子どもたちは先生にやりなさいと言われたことをやっているのではなく、自分で決めた授業計画に沿って、自分で時間管理もして。先生方が管理している姿が見られなかったんです。「教員が『あれやれ、これやれ』と言わなくても、子どもに委ねてもいいんだ」と気づきましたし、「教員が決めたことに従う子どもを育成するだけでいいのか?」という問いを持つようになりました。

さらに大日向小で印象的だったのは、子どもを見る視点です。先生方は子どもを「できる、できない」で評価するのではなく、その子が「どう考え、どう取り組んでいるか」を見ている、と。評価の在り方そのものが違う、と強い衝撃を受けたんです。

何か始まるぞ、というワクワク感

―教育観が変わっていく転換点だったんですね。その後、令和4年の学び舎ゆめの森の開校に向けた準備に携わられた時のことを聞かせてください。

令和2年度には大野小学校、令和3年度には大熊中学校で教頭を務めたんですが、両校とも「学び舎 ゆめの森」の開校に伴い閉校となりました。私は大熊町出身なので、どちらも自分の母校でしたし、その歴史の節目に教頭として関わることになったのは、「不思議な巡り合わせだな」と思います。

その2年間、「学び舎 ゆめの森」開校に向けた準備が急速に進む中で、教頭として学校づくりに携わり、日々新しい学校がカタチになっていくことに胸が高鳴る思いでした。震災直後に富岡町の中学校の仮校舎を自動車工場に整備したときにも似ていたかもしれません。日々色んなことは起きるし、様々な人の力を借りながら進めるので経験のないことにも直面する。全然前に道が見えてるわけではないけれど、「何か始まるぞ」というワクワク感がいつもありました。

―「学び舎 ゆめの森」では、開校時から比べると子どもたちの人数がかなり増えているそうですね。

令和4年は子どもは9名で、今(取材時:令和7年8月)は0歳から合わせて96名と、増えています。いずれ増えていくだろう、とは思っていましたが、移住してくるご家庭があったり、こんなに急速に増えるとは正直予想していませんでした。子ども一人ひとりが主人公となる、「個別最適な学び」を実践する「学び舎 ゆめの森」を大熊の町づくりの中心に置いたことで、町全体の「人づくり」にもつながっていきますし、その方針は間違っていなかったなと思います。

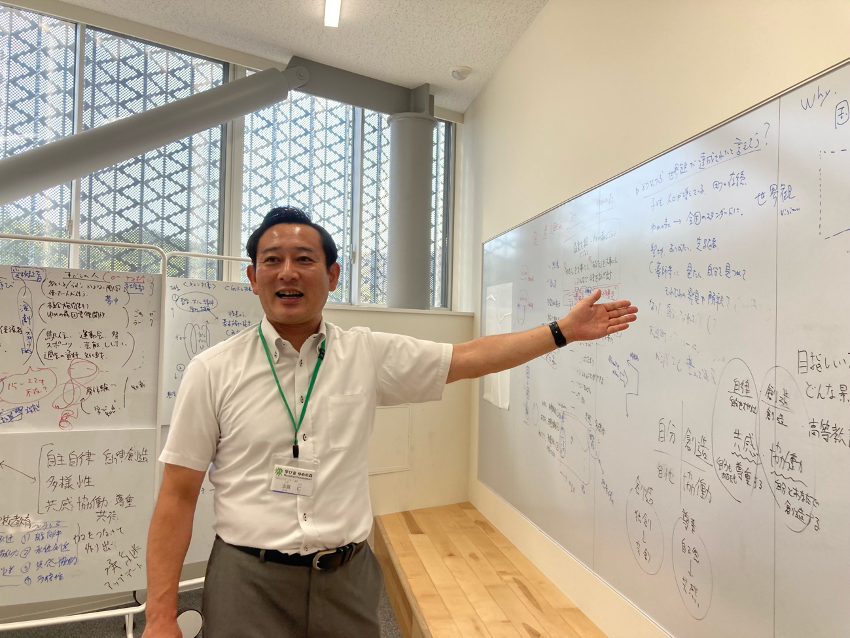

時間をかけた議論の結果、大熊町の教育方針は学び舎 ゆめの森のミッション・バリューと完全に一致することとなった。

立ち止まって「なぜ」を問う

―現職として、ゆめの森の中でどのような役割を担っていますか。

副校長として、校長とともに学校経営に携わりながら、学び舎ゆめの森の教育方針を学校内に浸透させる取組をしています。子ども一人ひとりが主人公となる学校を創っていくには、教職員の意識の転換を促す必要があります。

デザイナーの多くは他の学校から異動して着任しますので、ゆめの森の教育理念を頭で理解していても、行動に移すにはそれぞれの契機やタイミングがあります。デザイナーの意識改革は、教育方針の策定の段階から佐藤教育長や増子さんも取り組まれてきて、やっぱり一番の鍵だし、難しいところだというのを改めて感じます。気づきのきっかけづくりを、問いかけやデザイナー研修などを通して試行錯誤しています。

―デザイナーの意識の転換には、どのような課題がありますか。

子どもは一人ひとり異なる存在ですが、従来型の学校教育には「集団を効率的に動かすには、子どもを大人が決めた枠組みに入れて管理すること」という考え方があると思います。それも全て悪いことではないんですが、忙しい日常の中では「子ども一人ひとりを中心に」と頭では理解していても、ついつい従来型の思考に戻されることもあります。デザイナーの先生方には、指導計画を作る時、子どもに声をかける時など、判断する時に一度立ち止まって「なぜそれをするのか」「目的は何か」を自分に問うようになってほしいし、そのために声をかけたり問いかけることが、私の仕事かなと思っています。

私自身も、ゆめの森に関わるようになってから「なぜそれをするの?」と問いかけられて、答えられないことがたくさんありました。考えていないと、「去年やってたからです」とか「前例があるからです」などとしか答えられない。大熊町の教育大綱に「創造的思考を育み続ける人を目指す」とありますが、それには大人であるデザイナーが従来の慣習にとらわれず柔軟に考えることが大切だと考えています。

例えば、ゆめの森では自由進度学習も取り入れていますが、なぜそれに取り組むか、デザイナーの先生方には自分ごととして自分の言葉で語れるようになってほしいし、遠足の計画ひとつとっても、「なぜ遠足に行くのか」、目的と手段を考えて周囲の人と対話しながら最適な答えを出していく力を高められたらな、と。

多様な主体とつながる“ごちゃまぜ”の教育環境

―ゆめの森の魅力はどこにあると感じますか。

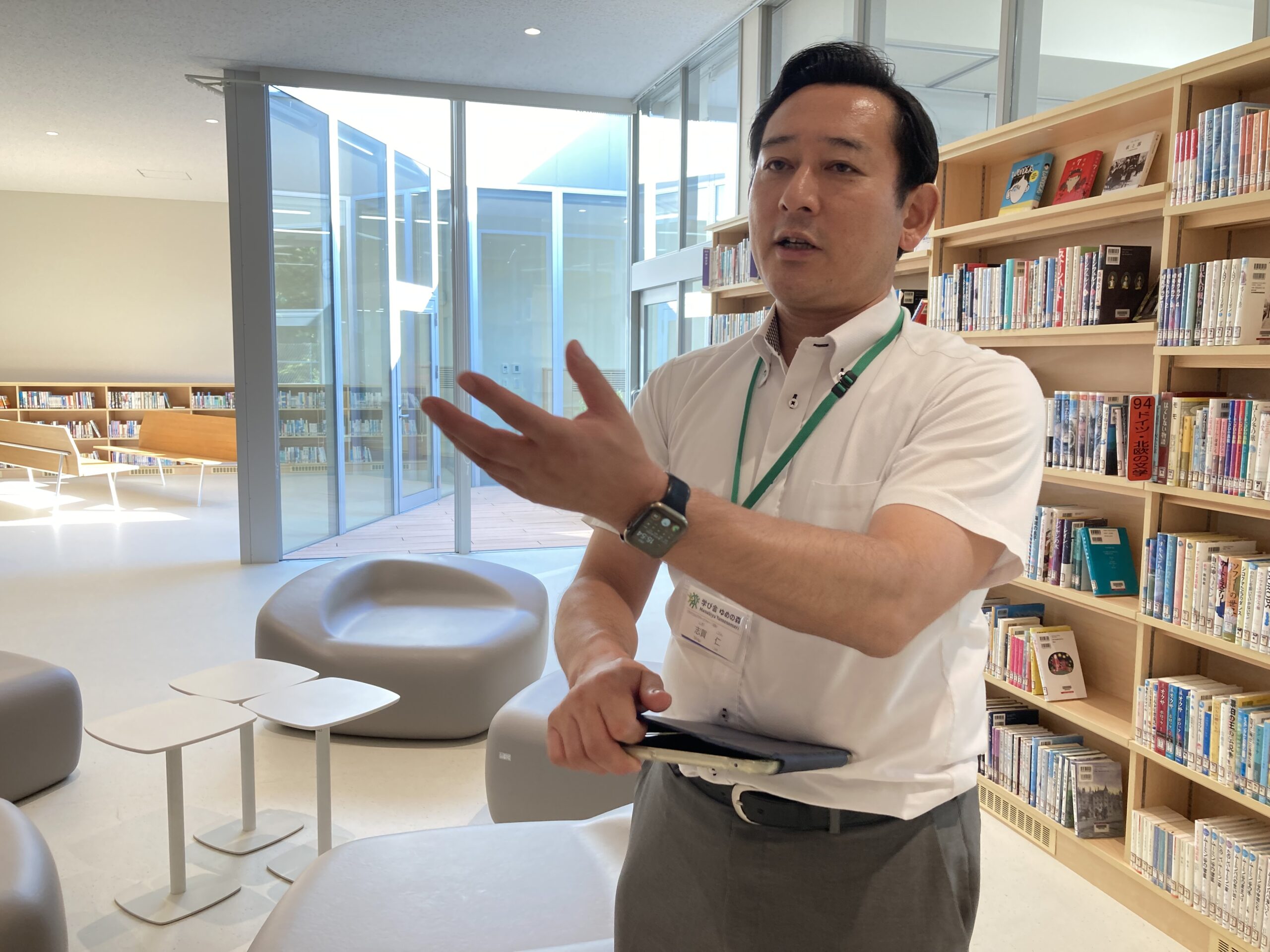

この校舎のどこにいても、どこか「優しい空気」が流れているのがいいな、と思うんです。大人も子どもも時間に追われた窮屈さがなくて、大人がつくった枠に子どもを押し込めようとするのではなく、それぞれが自分らしく過ごせる雰囲気があります。

もう一つは、ゆめの森の教職員だけで完結せず、いろんな主体の関わりがあるところです。私の持論ですが、学校の先生って万能じゃないと思うんです。教科書に書いてあることを教えるのは得意でも、何でも自分たちでできるわけではない。だからこそ保護者や地域の方、民間企業の方など、さまざまな大人に力を借りています。子どもたちの学びが広がり、実際の社会につながる経験にもなっていますね。

例えば探究学習の時間には、地域の方が「コーディネーター」として入り、子どもたちの興味に合わせて「あの人こういうの得意だったよね」という情報や人につないで、一緒に探究学習を進めてくれています。ゆめの森は学びの環境をつくるチャンネルが増えていると思いますね。デザイナーだけでは届けられない体験が広がり、子どもたちの0歳から15歳までの年齢のごちゃ混ぜだけでなく、教育環境そのものがシームレスに“ごちゃまぜ”になっている感覚です。

失敗も共有しながら、共に成長する学校に

―今後、目指していきたい未来を教えてください。

子どもたちには、自分の未来を自分で選択し、自己決定し、切り拓いていってほしい。そのためにも、世の中にはいろいろな人がいることを知り、失敗してもくじけず、周りの人と一緒に自分の人生をデザインしてほしいと思います。

ゆめの森は万能ではないし、未完成な部分もあります。私も含め管理職もデザイナーも、失敗を重ねながら、「子どもを中心」とはどういうことかを常に考え、保護者の皆さんや地域の皆さんと対話し、成長し続ける学校にしたいと思っています。

(取材後記)取材を通じて印象的だったのは、志賀GMが「子どもを中心に、とはどういうことか」を常に問い続けている姿勢でした。決して大人が一方的に管理するのではなく、地域や多様な大人たちとともに子どもの学びを広げていこうとする取組の積み重ねが、学び舎 ゆめの森の「優しい空気」や、年齢も立場も越えて混ざり合う学びの環境につながっているのだと感じました。柔らかい笑顔の裏にある真摯な問いが、これからどんな教育環境の“化学反応”を生み出していくのか、その未来が楽しみです。